多糖類の特性~各社キサンタンガムの違い「ガム濃度や塩の影響」~

物性

前回の豆知識では、キサンタンガムを水道水に溶かした場合の粘度や加熱による影響の差に関してご紹介しました。そこで、今回は塩分とキサンタンガムの添加量による粘度への影響についてご紹介します。

実はキサンタンガムは食塩水に対して少し溶けにくく、十分に効果を発揮させるには加熱溶解や長時間の溶解、強力な攪拌を必要とします。しかし、溶けてしまえば熱等による影響を受けにくく安定的な状態になります。

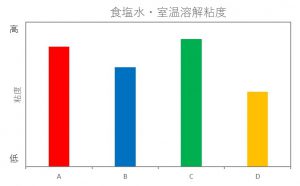

以下は食塩水に対して水道水に溶解したときと同じように室温溶解したときの粘度のグラフです。

水道水の時とは随分異なり、Dの黄色いグラフで示したキサンタンガムの粘度が最も小さくなってしまいました。どうやら、Dのキサンタンガムは食塩水には非常に溶けにくい性質を持つようです。また、Bのキサンタンガムも粘度が低下する一方で、AやCのキサンタンガムは粘度が上昇しました。

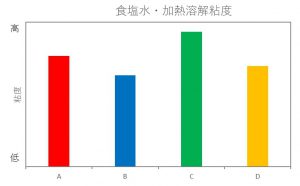

続いて、この溶液を加熱し、しっかりとキサンタンガムが溶けたときの比較を行ってみましょう。

上記が加熱溶解した結果になります。先ほどの室温溶解と比べてやや粘度が上昇し、特にDはBの粘度を抜いてしまいました。しかしながら、水道水に加熱溶解した場合と比較すれば、全体的な各キサンタンガムの粘度の強さの傾向に変化はなく、顕著な粘度低下も認められません。これは先ほどの塩の効果であると考えられます。

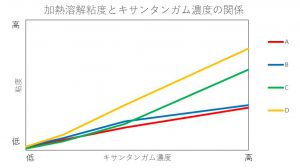

これまでの結果から、Cは加熱の影響が大きく、Dは塩の影響を受け易いキサンタンガムであることが分かりました。では、この2種のキサンタンガムは使いにくいのか?といいますと、そんなことはありません。以下にキサンタンガムを水道水に加熱溶解した際の粘度をキサンタンガム濃度ごとに測定した結果を示します。

B(青)とC(緑)のキサンタンガムを比較すると、キサンタンガム濃度が中程度ではBの方が粘度は高く、Cは加熱に弱いキサンタンガムとなります。しかし、キサンタンガム濃度が高くなるにつれてCの粘度はグングン上昇し、本試験における最大濃度ではBの倍近い粘度を示すことがわかりました。一方で、塩の影響を受けやすかったD(黄)のキサンタンガムの粘度も水道水条件では常に非常に高い粘度を示します。逆にAやBのキサンタンガムは、外部要因の影響を受け難いキサンタンガムであるとも考えられます。

これまでの結果からも分かりますように、一口にキサンタンガムと申しましても、塩の影響を受け易いものや加熱による影響が大きなもの、逆にそういった外部要因の影響を受け難く粘度が安定したものやガム濃度によって粘度が大きく変化するもの等、各種のキサンタンガムがもつ特性は様々であることがお分かりいただけたかと思います。こういった違いは実際に使用する条件によって影響の強弱が様々であると考えられますので、使用条件に合わせた選択や使いこなしが重要になります。

次回の豆知識では、キサンタンガムの特徴の1つであるガラクトマンナン反応性や粘度発現速度に関してご紹介します。