多糖類概要

みなさんは「多糖類(たとうるい)」と言われて

イメージが湧くでしょうか?

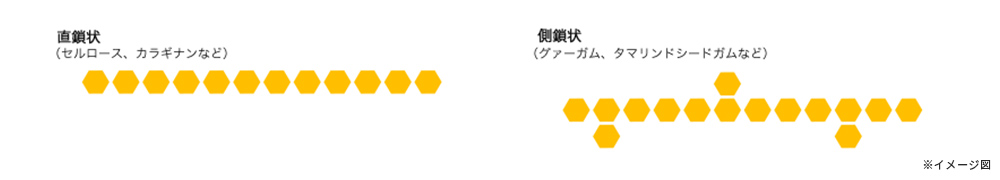

多糖類とは、その名前の通り、多くの糖類がつながった大きな分子(高分子)のことを言います。グルコースやマンノースなどの単糖がつながって分子を作りますが、この単糖の種類によって、出来上がる多糖類の性質は様々です。くわえて、単糖同士がまっすぐに並んでつながっているものもあれば、途中で枝分かれして伸びていくものもあります。下図のような、長い鎖状につながっている姿をイメージしてみてください。

これら多糖類は「植物がその構造を維持するため」、「海藻が海の中で柔軟に生息するため」、「微生物が外部より受けるダメージから自分を守るため」など多くの場面で役立っています。身近なところでも様々なかたちで存在しており、みなさんが毎日のように口にしているお米(澱粉)も多糖類の一種です。リンゴやオレンジなどの果物を砂糖と一緒に煮詰めてジャムが出来上がるのも、多糖類の効果によるものです。

多糖類は一般的に高い親水性を持つという特徴があるため、水を保持する力によって保水性を向上させる効果があります。また多糖類の大きな分子同士が絡み合って構造を作ることで、食品の多様なテクスチャー(ふわふわ、とろっとしたテクスチャーなど)や化粧品の様々なテクスチャー、塗料の塗広げやすさなどを改善することができます。このように、多糖類は私たちの周りの様々な分野で多種多様な目的に使用されています。具体例を挙げると、食品ではパン・ケーキの軟らかさ付与やドレッシングの粘度付け、化粧品では化粧水の使用感改善や保湿性強化、洗顔料の泡質改善、工業薬品では塗料の粘度付けやたれ性改良などがあります。

多糖類の主な使用目的

-

食品

ソース類、ドレッシング、飲料、ジャム、デザート・ゼリー、冷菓、菓子・パン・ケーキ、麺類、揚げ物、冷凍食品、介護食、漬物・佃煮

-

化成品

化粧水、乳液、シャンプー、ボディーソープ、洗顔料、歯磨き、ファンデーション、スタインリング剤、塗料・インク、洗浄剤、セラミックス、接着剤

もしかすると「多糖類」という言葉にはなじみがなかったかも知れませんが、思っている以上に私たちが使っているものの中には「多糖類」が含まれています。そんな「多糖類」について、ぜひみなさんに知っていただきたいです。

多糖類には、具体的にどのような特徴があるのか?

多糖類はどのような効果を発揮しているのか?

多糖類には、どんなものがあるのか?

以下の項目で多糖類の特徴、効果などそれぞれご紹介します。

ぜひ多糖類について理解を深めてください。

STEP1:多糖類を知る

構造・構成

そんな多糖類とは何者なのでしょうか?

多糖類とはその名のとおり、グルコースやマンノース等の単糖が長くつながったものの総称で、広義では10個以上の単糖が結合することで構成されている炭水化物のことを指します。多くの多糖類が構成糖である単糖とは異なる特性を示し、構成糖の種類や結合方法、分子量や主鎖と側鎖の形態により、様々な性質を示します。右図は構造の例です。

例えば、非常に広い意味で最も知られている多糖類として、澱粉と食物繊維が挙げられますが、体内で分解されてエネルギーになる澱粉と、分解されない食物繊維はまったく性質が異なります。

しかし、その構造を作る基本となる構成糖の多くはグルコースでできています。このように、構成糖が同じであっても、結合方法等により異なる効果を発揮するものが「多糖類」という訳です。

種類と起源

工業的には食品、化粧品、トイレタリーやオーラルケア、薬品、接着剤、繊維、製紙、医療、採掘など非常に幅広い分野で活用されていて、使用される多糖類の大部分は天然由来の高分子物質となっています。その起源は大きく分けて、植物由来(種子や樹液、果実等)、海藻由来、そして微生物由来の3つに分類されます。

主要な多糖類の種類と起源

| 大分類 | 起源 | 多糖類名称 |

|---|---|---|

| 植物由来 | 澱粉 | コーンスターチ、ばれいしょ澱粉、タピオカ澱粉、デキストリン |

| 植物種子 |

タマリンドシードガム、グァーガム、 ローカストビーンガム

タマリンドシードガム、グァーガム、 ローカストビーンガム

|

|

| 樹液 |

アラビアガム、カラヤガム

アラビアガム、カラヤガム

|

|

| 果実 |

ペクチン

ペクチン

|

|

| その他 | セルロース、コンニャクマンナン、大豆多糖類 | |

| 海藻由来 | 海藻 |

カラギナン、寒天、アルギン酸

カラギナン、寒天、アルギン酸

|

| 微生物由来 | 微生物発酵 |

キサンタンガム、ジェランガム、スクシノグリカン

キサンタンガム、ジェランガム、スクシノグリカン

|

| その他 | 合成など | セルロース、カチオン化グアーガム |

※写真はイメージです

このように様々な起源をもつ多糖類ですが、自然界では植物の骨格形成や栄養成分の貯蔵、外界からの保護、柔軟性や水分の保持のために機能しています。これらを特定の目的に使用するために抽出、精製することで工業的に利用します。こうして得られる多糖類は、それぞれ特徴的な機能、物性を有しており、さらに組み合わせることでより多彩な相互作用を発揮することができます。

その他に、多糖類は水に溶解した際に、その構造に起因する電気的な性質を持ちます。以下に代表的な多糖類を電気的性質によって分類した表を示します。

| 主な種類 | 備考 | |

|---|---|---|

| 酸性多糖類 | カラギナン、ペクチン、アラビアガム、キサンタンガム、ジェランガム、寒天、トラガントガム | カルボキシル基(-COOH)等をもつ |

| 中性多糖類 | タマリンドシードガム、グァーガム、ローカストビーンガム、澱粉、プルラン | 電気的に中性 |

| 塩基性多糖類 | キトサン | アミノ基(-NH2)等をもつ |

電気的な性質は、一見多糖類の効果に影響がなさそうですが、溶解性や溶液に含まれる他の原料との反応性等に影響を及ぼす要素となります。

基本的な特性

主要な多糖類の多くは粉末として製品化されています。しかし、様々な効果を期待して工業的に利用する際には、水などの溶媒に分散、溶解して使用することが多くなります。

水に可溶な多糖類の多くに共通する一般的な特徴は、親水性が高く、水分子を強く保持することです。最も端的な例が、右の写真のように多糖類を用いたゲルを作成する場合で、1%量の多糖類で99%もの水を保持してゲル化させることができます。

この効果は、多糖類が多くのヒドロキシ基(-OH)をはじめとする親水基をもつことに起因します。親水基は水分子と非常に親和性が高く、その効果により水が自由に動けない結合水となって存在します。

一方、親水基により結合されていない水は自由水と呼ばれ、文字通り自由に動くことができる水となります。この自由水は食品やゼリー中では水以外の物質が作り出す構造の隙間に挟まれていますが、その構造は時間の経過と共に安定化のために締まって隙間が狭くなっていきます。すると、間に挟まっていただけの自由水は構造から溢れ出し、離水が発生してしまいます。ちょうど、出来立ての出汁巻き卵はふっくらしていて出汁を卵の中に保持していますが、時間の経過と共に全体が締まり、出汁が外に溢れ出てしまったような状態です。

その点、多糖類は高い親水性から水と水素結合することで自由水を減らし、離水の防止、増粘、さらに構造が強固になった場合にはゲル化することになります。また、このような高い親水性からくる水を保持する力により、保水性の向上や使用感の改善、テクスチャー改良などの様々な効果を与えることになります。