懸濁安定のヒミツ・続編!フルイドゲルの仕組みを深掘りします

物性

前回の記事では、懸濁安定のコツについてお伝えしました。

その中で、フルイドゲルについて少し紹介しました。今回はフルイドゲルのシステムについて、詳しく紹介していきます。

フルイドゲルとは?

フルイドゲルは、液体のように流動性を保ちながら、粒子をしっかり保持できるゲル構造です。食品や化粧品、医薬品など多様な分野で応用されています。

見た目や口当たり、使用感に影響を与えず、沈殿や分離を防ぐことができるため、製品の安定性と品質向上に寄与しています。

フルイドゲルを大きく2つの例に分類すると分かりやすくなります。以下でそれぞれの特徴をご説明します。

液体のように振る舞うネットワーク構造

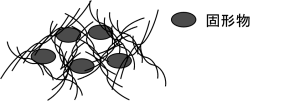

まず、図1のように溶液全体が弱いネットワーク構造を形成することで懸濁安定効果を発揮している例です。

HAジェランガムを低濃度で使用した場合を例にとると、静置時には一見溶液全体がゲルのように動かずに懸濁安定機能を発揮します。しかし、しっかりとしたゲルが形成しているわけではなく、液に動きを加えれば低い粘性であるため、さらっとしたテクスチャーのまま固形分を均一に分散できます。

これはキサンタンガム溶液のような粘度による懸濁安定とは異なり、溶液全体がゲルのような網目構造を形成することで懸濁安定効果を発揮していると考えられています。

この網目構造内に細かい粒子(ココアや果汁の澱等)を閉じ込めることで懸濁安定させることができます。

一方で、この網目構造は非常に弱いため、液を傾けたりした場合にはすぐに変形し、まるで液体のように振舞います。

ただ、構造自体は弱いため、強いシェアをかけたり重い粒子を懸濁させたりすると、構造が破壊されてしまうことに注意が必要です。

微細ゲルが生みだす沈降防止効果

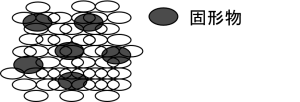

もう一つのフルイドゲルは、微細なゲルの集合体による懸濁安定効果です。

図2のように、微細なゲルの間に固形分が入り込み、動きにくくなることで懸濁安定(沈降防止)効果を発揮します。

LAジェランガムや寒天、カラギナンなどの硬く脆いゲルを微細にすることでフルイドゲルが調製できます。

フルイドゲルは微細なゲルの集合体であるため、加熱溶解後の溶液を冷却しながら攪拌し続ける、あるいは、冷却し調製したゲルを破壊することで得られます。

微細なゲルの間に固形物(パルプや果肉等)を均一に分散させることができ、沈降防止効果を示します。ただし、調製したフルイドゲルよりも小さい物質の場合にはゲルの隙間から滑り落ちてしまうため、懸濁安定が得られにくくなることに注意が必要です。

また、ゲルにはある程度の硬さが求められますので、添加量が少なく調整可能なLAジェランガムの使用がおすすめです。

フルイドゲルの応用における可能性

どちらのフルイドゲルも、固形物の沈降防止や懸濁安定効果を発揮しながらも、さらっとした飲み口やテクスチャーを保つことができます。

流動性に優れ、粘度が極めて低い液体のように振る舞うことが最大の特徴です。

懸濁に適している粒子や物質はそれぞれ異なるため、用途に応じた選択が重要です。

これらはフルイドゲルの基本的な特徴ですが、製品のpHや温度、他成分との相性によって挙動が変化するため、最適な条件を見極めることが重要です。

多糖類は食品の懸濁安定にとって非常に重要な役割を果たしています。外観や味、成分などのバランスを保ち、より魅力的な製品を作るために、これら多糖類を活用してみてください。

〈関連リンク〉

■懸濁安定のヒミツ・第一弾はこちら

前回の記事では、スプレーできるのに沈まない液体のヒミツについて紹介しました。

ぜひこちらもご覧ください。

→豆知識 |スプレーできるのに沈まない!?懸濁安定のヒミツ、教えます

■「ジェランガムって何?」と気になった方はこちら

ジェランガムの基本や特性について、やさしく・詳しく解説しています。

→ジェランガム

■ジェランガムの懸濁安定効果を動画でみる!

水溶液の挙動やスプレーの様子を動画でご紹介しています。

→動画ライブラリー|フルイドゲルによる懸濁安定効果